◆WindowsNT4以前の環境を構築する意義

| 発売日 | OS名称 | 内部バージョン | 備考 |

| 1993/07/27 (火) | NT 3.1 | NT 3.1 | 初期NTカーネル |

| 1994/09/21 (水) | NT 3.5 | NT 3.5 | より実用的に進化 |

| 1995/05/30 (火) | NT 3.51 | NT 3.51 | Windows95のAPIを取り入れる |

| 1996/07/29 (月) | NT 4.0 | NT 4.0 | DirectXを取り入れ、見た目もWindow95に |

| 2000/02/17 (木) | Windows 2000 | NT 5.0 | NT初のAD搭載、安定性重視の企業向け |

| PC-9801シリーズは、Windows2000までとなります | |||

| 2001/10/25 (木) | Windows XP | NT 5.1 | 一般ユーザーにNT系を普及させたOS |

| 2003/04/24 (木) | Windows XP x64 | NT 5.2 | 64bitサポート、セキュリティ強化 |

| 2007/01/30 (火) | Windows Vista | NT 6.0 | 新UI(Aero)、UAC導入、重さが不評 |

| 2009/10/22 (木) | Windows 7 | NT 6.1 | Vistaの改良型、高評価で長寿命 |

| 2012/10/26 (金) | Windows 8 | NT 6.2 | タブレット意識のモダンUI導入 |

| 2013/10/17 (木) | Windows 8.1 | NT 6.3 | 8の修正バージョン、スタートボタン復活 |

| 2015/07/29 (水) | Windows 10 | NT 10.0 | バージョン番号が 10 にジャンプ、長期運用OS |

| 2021/10/05 (火) | Windows 11 | NT 10.0(継続) | 内部的にはWin10と同じNT 10.0、UI刷新 |

◆CDブートができないPC-98シリーズ

◆個人的な都合+オリジナルの対処方法

| OS名称 | 所持 | インストーラの起動 | 環境構築 |

| NT 3.1 | FD版を所持 | FDブートのみ | インストールできず |

| NT 3.5 | 所持していない | FDブートのみ | |

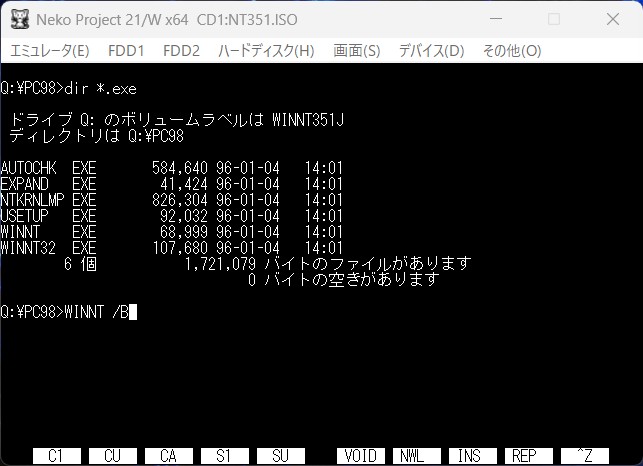

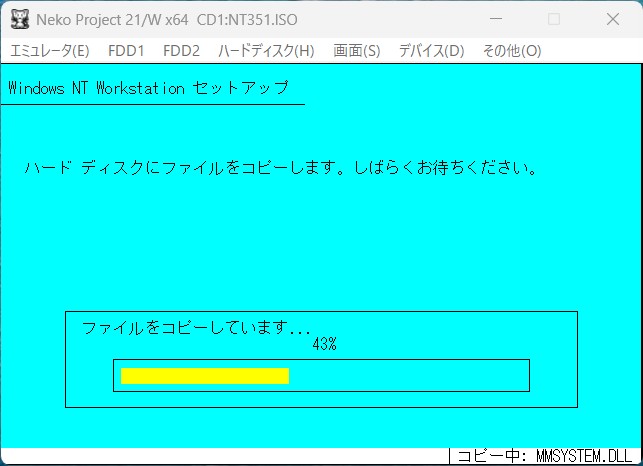

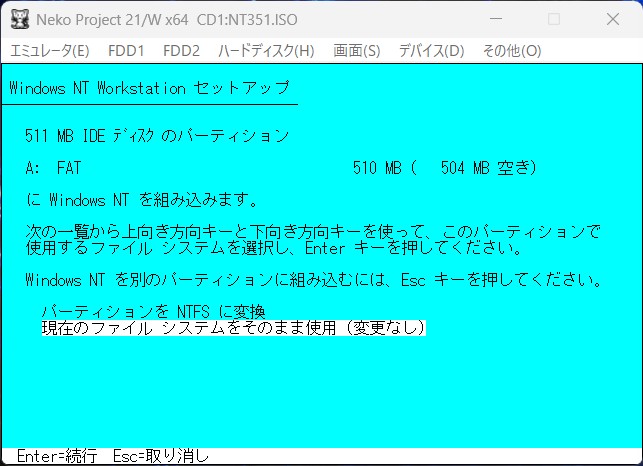

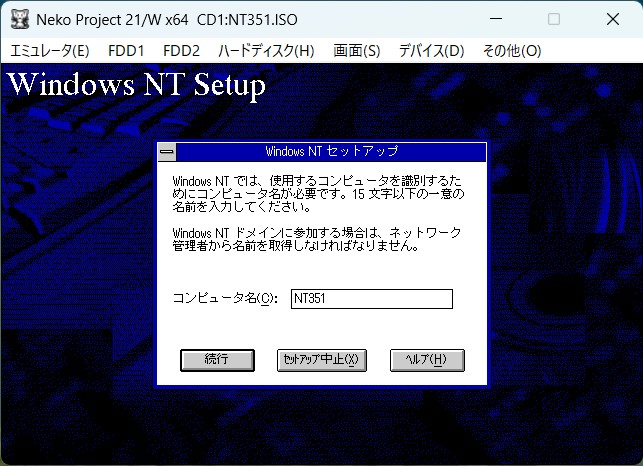

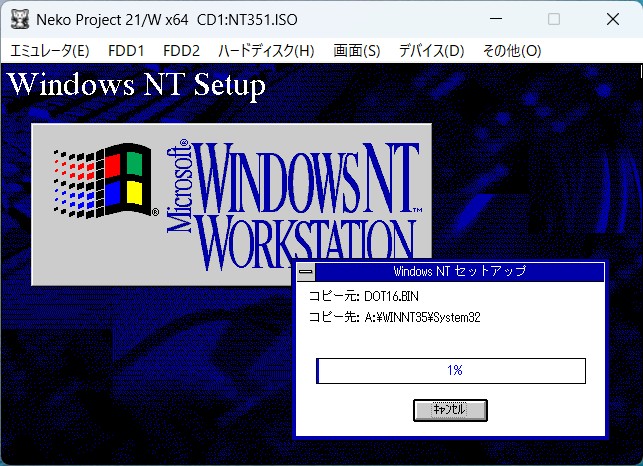

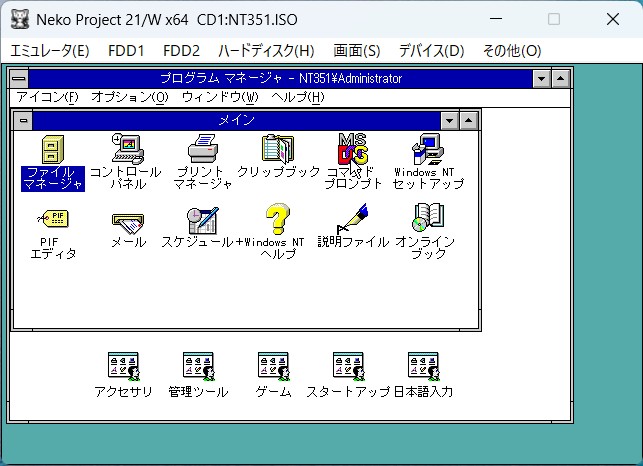

| NT 3.51 | CD版を所持 | FDブートのみ | 今回、インストールを実施 |

| NT 4.0 | CD版を所持 | PC-98ではCDブートできず | 環境構築済み |

| Windows 2000 | CD版を所持 | PC-98ではCDブートできず | 環境構築済み |

◆長い前置きはここまで、あとは実行あるのみ