◆インストールは極めて簡単

インストールコマンド Ver. 3.00

――――――――――――――――――― Copyright (C) NEC Corporation 1990,1994 -

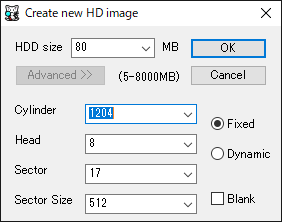

固定ディスクの準備

MS−DOSで確保する容量を指定して、リターンキー(㯃)を押してください

確保可能な最大容量は 81メガバイトです

確保容量= 81 メガバイト(32メガバイト以上を指定してください)

(ESCキーを押すと前の画面に戻ります)

|

インストールコマンド Ver. 3.00

――――――――――――――――――― Copyright (C) NEC Corporation 1990,1994 -

システムファイルの転送

インストール先のディレクトリを指定して、リターンキー(㯃)を押してください

ディレクトリ=¥DOS

|

インストールコマンド Ver. 3.00

――――――――――――――――――― Copyright (C) NEC Corporation 1990,1994 -

システムファイルの転送

システムディスク#2の内容を固定ディスクに転送します

挿入されているフロッピィディスクを、システムディスク#2に差し替えてください

準備ができたらリターンキー(㯃)を押してください

(ESCキーを押すと処理を中止することができます)

|

◆緊急時用FD起動イメージを作ろう!

◆まずは試しに作って見ます

FORMATコマンド Ver. 6.00

――――――――――――――――――― Copyright (C) NEC Corporation 1983,1994 -

装置番号 B:

┌── 接続状況 ──┐

システム 転送する │ │

│B: フロッピィディスク #1 (内蔵)│

ボリュームラベル │C: フロッピィディスク #2 (内蔵)│

│ │

媒体種別 2HD(1MB) FD └────────────┘

実 行

終 了

装置番号を指定してください

矢印キー(↑・↓・←・→)で項目を選択し、リターンキーを押してください

(ESCキーを押すと処理を中止することができます)

B: C:

|

| 目的 | ファイル | 組み込み |

| 拡張メモリを 使用するために | ・HIMEM.SYS ・EMM386.EXE |

CONFIG.SYSに以下の内容を組み込む DEVICE=A:¥HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF DEVICE=A:¥EMM386.EXE /UMB |

| CDドライブを 使用するために | ・NECCDA.SYS ・NECCDB.SYS ・NECCDC.SYS ・NECCDD.SYS ・MSCDEX.EXE |

CONFIG.SYSに以下の内容を組み込む DEVICE=A:¥NECCDC.SYS /D:MSCD001 AUTOEXEC.BATに以下の内容を組み込む MSCDEX /D:MSCD001 /L:Q /E |

| その他 | ・FORMAT.EXE ・HDFORMAT.EXE ・HDUTIL.EXE ・SYS.EXE ・XCOPY.EXE ・SYMDEB.EXE |

実行ファイルを置くだけでOK |

FILES=30 BUFFERS=10 SHELL=A:¥COMMAND.COM A:¥ /P /E:512 DEVICE=A:¥HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF DEVICE=A:¥EMM386.EXE /UMB DEVICE=A:¥NECCDC.SYS /D:MSCD001 DOS=HIGH,UMB LASTDRIVE=Z |

@ECHO OFF PATH A:¥ SET PROMPT=$P$G SET TEMP=A:¥ SET DOSDIR=A:¥ MSCDEX /D:MSCD001 /L:Q /E |

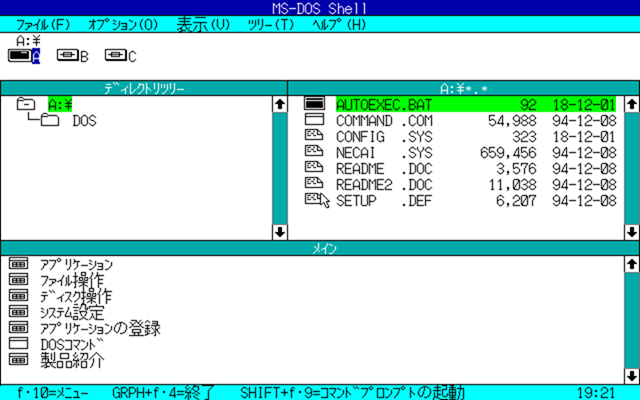

◆実はフロッピーにこだわらなくても・・・