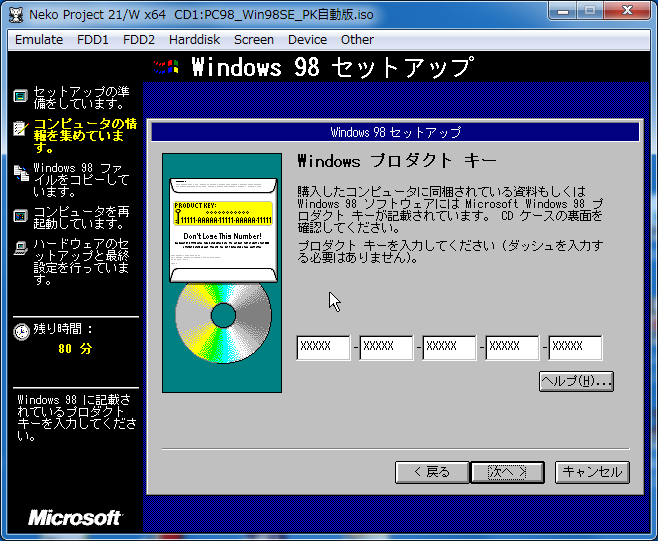

◆シリアルナンバーの自動入力

[setup] ProductKey="xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx" |

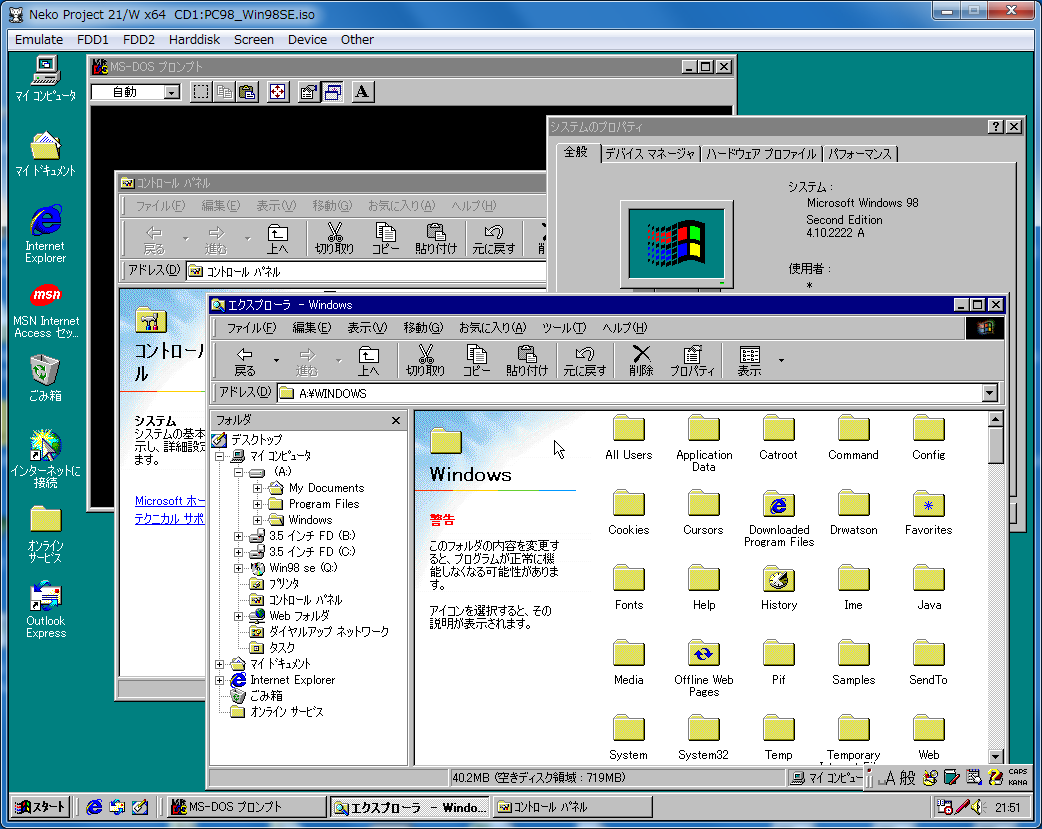

◆完全なソフトウェアエミュレーション

◆前置きが長くなりましたが、それではインストールを実践しましょう

| 項目 | 設定値 |

| メモリ | 32.6MB |

| サウンド | PC-9801-86 |

| アクセラレータ | PC-9821Xe built-in |

◆起動用FDイメージの作成

| 目的 | ファイル | コピー元 |

| 拡張メモリを 使用するために |

・HIMEM.SYS | MS-DOS 6.2 FDイメージ |

| ・EMM386.EXE | MS-DOS 6.2 FDイメージ | |

| CDドライブを 使用するために |

・NECCDA.SYS | MS-DOS 6.2 FDイメージ |

| ・NECCDB.SYS | MS-DOS 6.2 FDイメージ | |

| ・NECCDC.SYS | MS-DOS 6.2 FDイメージ | |

| ・NECCDD.SYS | MS-DOS 6.2 FDイメージ | |

| ・MSCDEX.EXE | A:\WINDOWS\COMMAND | |

| その他 | ・FDISK.EXE | A:\WINDOWS\COMMAND |

| ・FORMAT.COM | A:\WINDOWS\COMMAND | |

| ・SYS.COM | A:\WINDOWS\COMMAND | |

| ・DISKINIT.EXE | A:\WINDOWS\COMMAND | |

| ・DISKCOPY.COM | A:\WINDOWS\COMMAND | |

| ・XCOPY.EXE | A:\WINDOWS\COMMAND | |

| ・XCOPY32.EXE | A:\WINDOWS\COMMAND | |

| ・MEM.EXE | A:\WINDOWS\COMMAND | |

| ・EDIT.COM | A:\WINDOWS\COMMAND | |

| ・DOSKEY.COM | A:\WINDOWS\COMMAND |