◆それはお祭り騒ぎから始まった

| PC-98用32ビットOS | 内部バージョン | DOSバージョン | 備考 |

| Windows95 | Windows 4.00.950 | 7.00 | ロングファイルネームに対応 |

| Windows95 OSR1 | Windows 4.00.950A | 7.00 | Windows95 + SP1 と同じ |

| Windows95 OSR2 | Windows 4.00.1111 表記上4.00.950B | 7.10 | FAT32に対応 |

| Windows95 OSR2.1 | Windows 4.00.1212 表記上4.00.950B | 7.10 | USBに対応 |

| Windows95 OSR2.5 | Windows 4.00.1241 表記上4.00.950C | 7.10 | IE4.01・DirectX5 |

| Windows98 | Windows 4.10.1998 | 7.10 | IEとの融合 |

| Windows98 SE | Windows 4.10.2222A | 7.10 | USB2.0 DVD-ROM |

| Windows2000 | Windows NT 5.00.2195 | 無し |

◆ドライブレターの問題

| フロッピーディスクから起動した場合 | |

| Aドライブ | FDD |

| Bドライブ | FDD |

| Cドライブ | HDD |

| ハードディスクから起動した場合 | |

| Aドライブ | HDD |

| Bドライブ | FDD |

| Cドライブ | FDD |

| どこから起動しても変わらずに固定 | |

| Aドライブ | FDD |

| Bドライブ | FDD |

| Cドライブ | HDD |

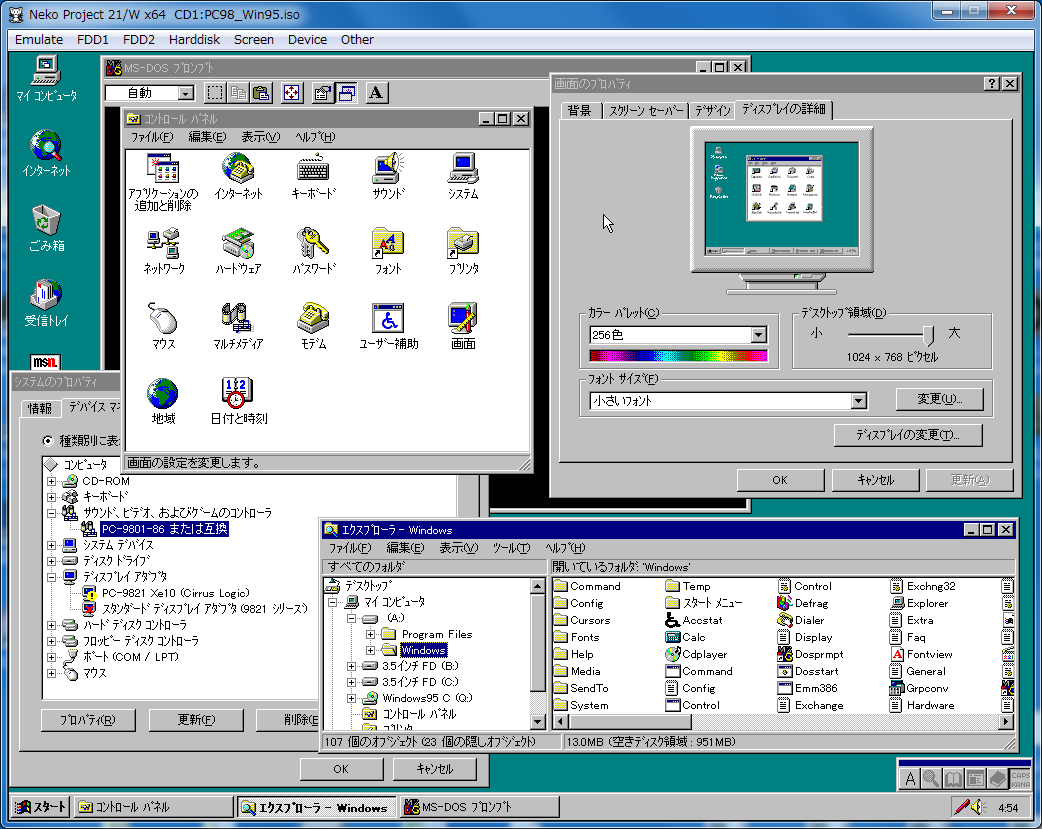

◆インストールの実行

| 項目 | 設定値 |

| メモリ | 13.6MB |

| サウンド | PC-9801-86 |

| アクセラレータ | PC-9821Xe10,Xa7e,Xb10 built-in |