◆MS-DOS史上、空前絶後の出来事が・・・

NEC パーソナルコンピュータ 固定ディスク起動メニュープログラム バージョン 2.20

Copyright (C) NEC Corporation 1985,1991

処 理:領域の選択(起動)

固定ディスク #1 1:MS-DOS 3.30

2:MS-DOS 5.00

メ ニ ュ ー 終 了 3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

説明:↑・↓キー=領域の選択 ←キー=装置の選択 リターンキー=起動

スペースキー=自動起動の設定

|

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main(void) {

while (kbhit()) getch();

}

|

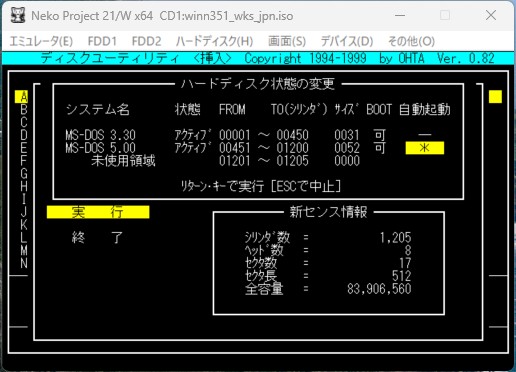

◆複数バージョンの同居で起こる問題

| コマンド | 3.3D環境で5.0のモジュール | 5.0環境で3.3Dのモジュール | 備考 |

| ADDDRV | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| APPEND | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | COMからEXEに変更された |

| ASSIGN | このシステムでは使用できません | 画面表示までOK | |

| ATTRIB | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| BACKUP | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| CHGEV | 正常起動・処理終了 | 正常起動・処理終了 | ※リセット後固定起動となる |

| CHKDSK | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| CHKFIL | 正常起動・処理終了 | 正常起動・処理終了 | |

| CUSTOM | このシステムでは使用できません | 画面表示までOK | |

| DELDRV | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| DISKCOPY | 画面表示までOK | 画面表示までOK | |

| DOSSHELL | DOSのバージョンが違います | なし | |

| DOSSWAP | 検証せず | なし | |

| DUMP | このシステムでは使用できません | 画面表示までOK | |

| EDLIN | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| EMM386 | 検証せず | なし | |

| FASTOPEN | DOSのバージョンが違います | なし | |

| FC | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| FILECONV | 画面表示までOK | 画面表示までOK | |

| FIND | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| FORMAT | このシステムでは使用できません | 画面表示までOK | |

| HDFORMAT | このシステムでは使用できません | なし | |

| HDUTL | 画面表示までOK | 画面表示までOK | |

| JOIN | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| KEY | このシステムでは使用できません | 画面表示までOK | |

| LABEL | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| MAOIX | 画面表示までOK | 画面表示までOK | |

| MEM | DOSのバージョンが違います | なし | |

| MENUCONV | DOSのバージョンが違います | なし | |

| MENUED | なし | 画面表示までOK | |

| NECAIKEY | 画面表示までOK | 画面表示までOK | |

| PATCH | ファイル名の入力に | ファイル名の入力に | |

| DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | ||

| RECOVER | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| REPLACE | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| RESTORE | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| SEDIT | 画面表示までOK | 画面表示までOK | |

| SELKKC | KKCFUNC.SYSが組み込まれていません | なし | |

| SETUP | 検証せず | 検証せず | |

| SETUP2 | 検証せず | 検証せず | |

| SETVER | エントリなし | なし | |

| SHARE | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| SORT | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| SPEED | このシステムでは使用できません | 画面表示までOK | |

| SUBST | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います | |

| SWITCH | このシステムでは使用できません | 画面表示までOK | |

| SYS | 起動OK、パラメータエラー | 起動OK、パラメータエラー | |

| UNDELETE | DOSのバージョンが違います | なし | |

| USKCGM | このシステムでは使用できません | 画面表示までOK | |

| XCOPY | DOSのバージョンが違います | DOSのバージョンが違います |

◆5.0~5.0A~5.0A-H