◆MS-DOS 3.1について

| 製品番号 | 日本語変換 | 日付 | FORMAT.EXE | HDD | 備考 |

| PS98-125-HMW | 文節 | 1985-12-11 ※1 | Ver.3.0 | 標準フォーマットのみ | MASM標準添付の最終版 |

| PS98-127-HMW | 連文節 | 1986-10-13 | Ver.3.05 | 拡張フォーマットに対応 | MASMが別売に メニュー選択方式を採用 |

| PS98-129-HMW | 連文節 | 1987-07-20 | Ver.3.1 | 拡張フォーマットに対応 | ADDDRV、DELDRV等のコマンド追加 メニューがカラーに |

| ↓これ以降を3.1最終版と呼びます | |||||

| PS98-011-HMW | 逐次変換 | 1987-10-23 | Ver.4.0 | 拡張フォーマットのみ 不具合あり※2 | ファンクションコールの拡張 PRINT.SYSが独立 SETUPコマンド |

| PS98-012-HMW | 逐次変換 | 1987-10-23 | Ver.4.0 | 拡張フォーマットのみ 不具合あり※2 | アプリケーションソフト実行環境セット |

◆持ってる男!

◆3.1は過渡期のバージョン

A>FORMAT /H

Format Version 3.1

固定ディスクの装置番号を入力してください [1,2] = 1

[ 1:標準フォ-マット 2:拡張フォ-マット ] = 2

モ-ドを選択して下さい

[ 1:マップ 2:確保 3:解放 4:初期化 5:アクティブ 6:変更 7:終了 ] = 4

使用OS名 ID_NO 状態 FROM TO(シリンダ) サイズ セレクタ

未使用域 01 0001 ~ 0614 40

装置全体を初期化します,いいですか |

◆実は、MS-DOS 3.1もそれなりに問題山積

NEC PC-9800 シリーズ

固定ディスク起動メニュープログラム バージョン 1.03

Copyright (C) 1985,1986 NEC Corpor

固定ディスクドライブ#1

処 理:起動する 自動起動に設定する 次のドライブ

領域①:MS-DOS 3.10

②:

③:

④:

⑤:

⑥:

⑦:

⑧:

説明:カーソル移動キー=処理/領域の選択 リターンキー=実行

|

◆「その後のOSを利用する・・・」という裏技

固定ディスク起動メニュープログラム バージョン 2.30

Copyright (C) NEC Corporation 1985,1992

処 理:領域の選択(起動)

固定ディスク #1 1:MS-DOS 3.1

メ ニ ュ ー 終 了 2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

説明:↑・↓キー=領域の選択 ←キー=装置の選択 リターンキー=起動

スペースキー=自動起動の設定

|

◆仮想環境でマルチブートって必要か?

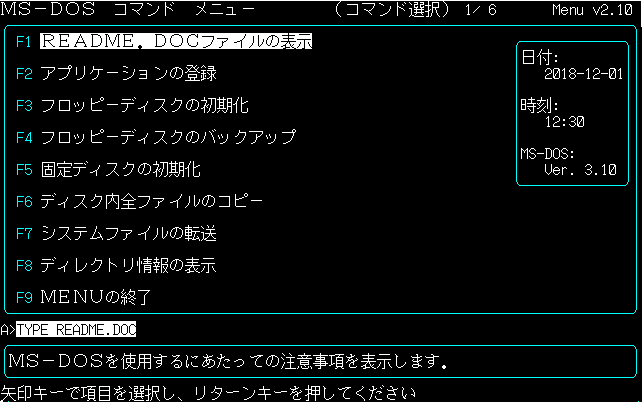

◆懐かしいMS-DOS 3時代のメニュー画面