◆Windows 3.1への意識の切り替え

| OS | CPU | メモリ | ディスク | 外部装置 |

| Windows3.1最小 | i386SX | 2.6MB | 40MB | FDD |

| Windows3.1推奨 | i386SX | 5.6MB | 80MB | CD-ROM |

| Windows95最小 | 486SX(20MHz)以上 | 8MB | 75MB | CD-ROM |

| Windows95推奨 | 486SX(20MHz)以上 | 12MB | ? | CD-ROM |

| Windows98最小 | 486DX(66MHz)以上 | 16MB | 190MB | CD-ROM |

| Windows98推奨 | Pentium以上 | 32MB | 300MB | CD-ROM |

| Windows2000最小 | Pentium(互換)133 MHz以上 | 64MB | 2GB(空き650MB以上) | CD-ROM |

| WindowsME最小 | Pentium150MHz以上 | 32MB | 空き295MB以上 | CD-ROM |

◆外面だけでなく内面についても少し触れておきます

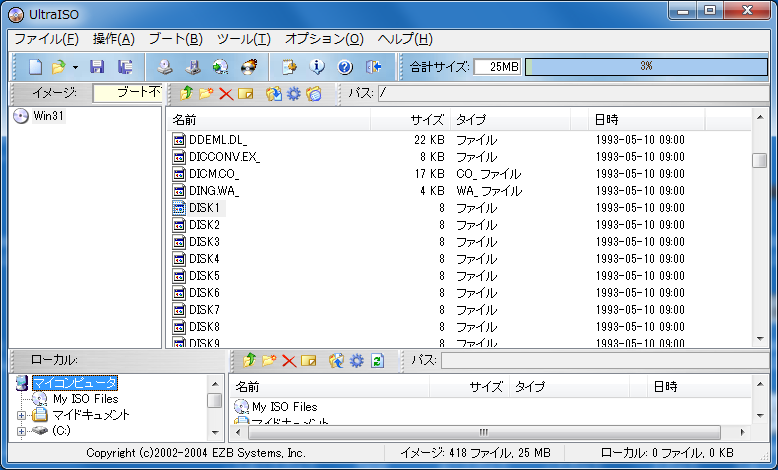

◆インストールの前に媒体の問題を解決しておきましょう

フォルダー パスの一覧: ボリューム 16BITOS ボリューム シリアル番号は 8980-9E4D です G:. ├─ARABIC ├─CATALAN ├─CENTEUR ├─CHINESE ├─CZECH ├─DANISH ├─FINNISH ├─FRN_ARA ├─GREEK ├─HEBREW ├─HUNGARY ├─JAPANESE │ ├─98 │ └─V ├─KOREAN ├─NORWEGN ├─PERSIAN ├─POLISH └─RUSSIAN |

| PC-98エミュレータ | バージョン | CD物理ドライブ | CDイメージファイル |

| Anex86 | Ver.2.77 | サポート | 未サポート |

| T98-NEXT | Ver.1.00 | 未サポート | 未サポート |

| Virtual98 | Ver.1.42 | 未サポート | 未サポート |

| Neko Project 21W | Ver.0.86 Rev.45 | サポート | CUE/CCD/CDM/MDS/NRG/ISO |

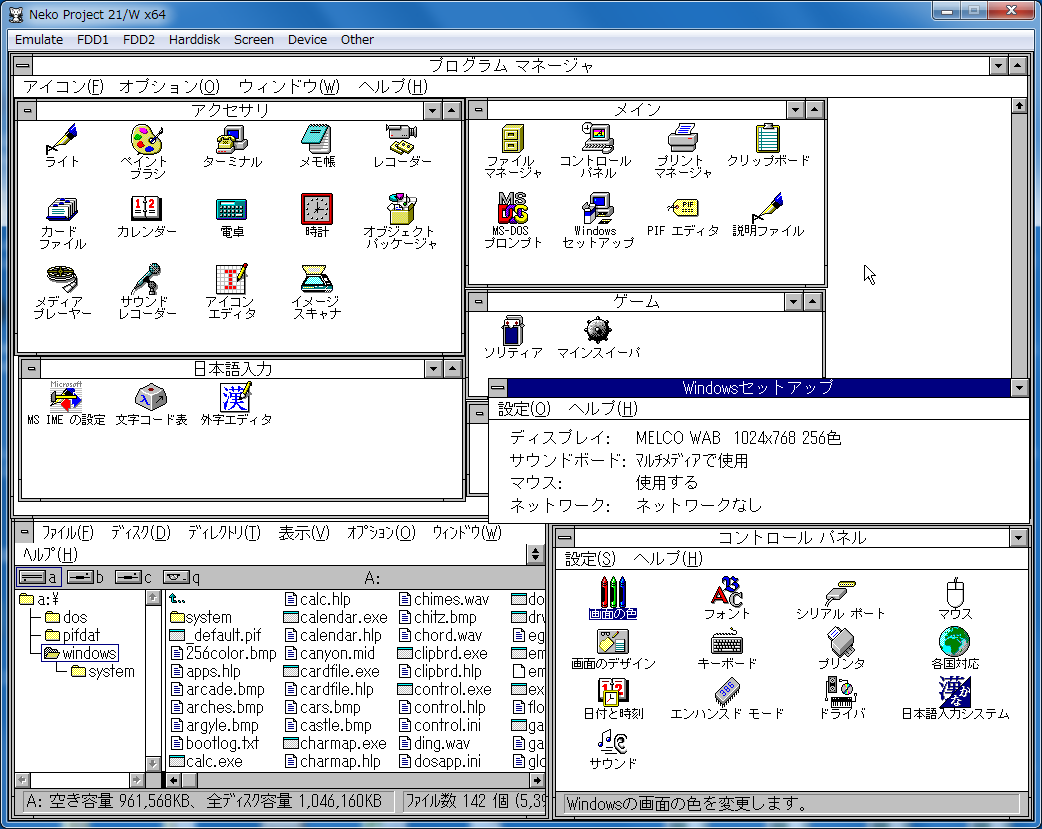

◆インストールの実行

| 項目 | 設定値 |

| メモリ | 13.6MB |

| サウンド | PC-9801-86 |

| アクセラレータ | MELCO WAB-S |

◆使用するOSが増えてきたらconfigファイルを利用しましょう