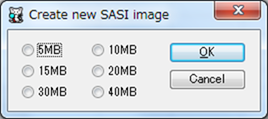

◆HDDイメージの作成

| MS-DOSバージョン | ファイルシステム | セクタ長256バイト | セクタ長512バイト |

| Ver1 | FAT12 | セクタ長に関係なく、HDD未サポート | |

| Ver2 | FAT12 | 標準フォーマット | 未サポート |

| Ver3以降 | FAT12 FAT16(3.3以降) | 標準フォーマット 拡張フォーマット | 拡張フォーマット |

| 【参考】 Ver6.2 | FAT12・FAT16 | ダブルスペースによる 圧縮ができない | 32MB以上なら ダブルスペースによる圧縮が可能 |

| サイズ | シリンダ数 | ヘッド数 | セクタ数 | セクタ長 | ディスク容量 | ヘッダー | ファイルサイズ |

| 5MB | 153 | 4 | 33 | 256 | 5,170,176 | 4,096 | 5,174,272 |

| 10MB | 310 | 4 | 33 | 256 | 10,475,520 | 4,096 | 10,479,616 |

| 15MB | 310 | 6 | 33 | 256 | 15,713,280 | 4,096 | 15,717,376 |

| 20MB | 310 | 8 | 33 | 256 | 20,951,040 | 4,096 | 20,955,136 |

| 30MB | 615 | 6 | 33 | 256 | 31,173,120 | 4,096 | 31,177,216 |

| 40MB | 615 | 8 | 33 | 256 | 41,564,160 | 4,096 | 41,568,256 |

◆インストールの実行

A>format /h

Format Version 2.50

固定ディスクの装置番号を入力してください [1,2] = 1

モ―ドを選択してください

1:マップ 2:領域確保 3:領域解放 4:IPL 5:装置初期化 6:装置変更 7:終了 = 5

システム情報が不正です

装置全体を初期化します、いいですか |

NEC PC-9800 Series Personal Computer

マイクロソフト MS-DOS バ-ジョン 2.11

Copyright 1981,82,83 Microsoft Corp. / NEC Corporation

Command バージョン 2.11

現在の日付は yyyy-mm-dd (?) です

日付を入力してください :

現在の時刻は hh:mm:ss.00 です

時刻を入力してください :

A>dir

ドライブ A: のディスクにはボリュームラベルがありません

ディレクトリは A:\

COMMAND COM 17190 86-06-10 0:00

1 個のファイルがあります

4956160 バイトが使用可能です

|

◆謎のシークエラー

NECDIC DRV 31190 86-11-20 0:00

NECDIC SYS 520192 86-11-20 0:00

MOUSE SYS 2989 86-06-10 0:00

MOUSE DOC 2851 86-06-10 0:00

NECREN DRV 64375 86-11-20 0:00

FILECONV EXE 31648 86-06-10 0:00

README DOC 346 86-06-10 0:00

CONFIG SYS 19 86-06-10 0:00

34 個のファイルがあります

3973120 バイトが使用可能です

A>fileconv

シークエラーです <ドライブ A:> <読取り中>

中止, もう一度 |

◆標準フォーマットは問題山積

| バージョン | 結果 | エラー原因 |

| Ver.2.11 | シークエラー | 原因不明 |

| Ver.3.1 | シークエラー | 原因不明 |

| Ver.3.1最終版 | 標準フォーマット未対応 | OSの仕様で検証できず |

| Ver.3.3・3.3A・3.3B・3.3C・3.3D | 問題なく動作 | |

| Ver.5.0 5.0A | 問題なく動作 | |

| Ver.6.2 | OS起動せず | OSの仕様で起動時エラー |

◆シークエラーの原因と対応

| PC-98エミュレータ | バージョン | 結果 |

| Anex86 | Ver.2.77 | 問題なく動作 |

| T98-NEXT | Ver.1.00 | HNDファイルを作成する際、セクタ長の指定不可 直接編集して実行したがOSが起動せず |

| Virtual98 | Ver.1.42 | 問題なく動作 |

| Neko Project 2 | Ver.0.86 | シークエラー |

| Neko Project 21 | Ver.0.86 | シークエラー |

| Neko Project 21W | Ver.0.86 Rev.45 | シークエラー |