PC-6001・PC-6601

◆記念すべき、初コンピュータ体験

「半生を振り返ろう」と決めたのはいいのですが、いきなり悩むことになりました。

どこまで振り返ればいいのか、どこから話せばいいのか、考えるとキリがありません。

まぁ悩むことは止めることにして、気楽に、包み隠さず、盛らずに(これ大事!)

過去のことを綴って行こうと思います。

私が高校生の時、中学時代の友人Mが「うちに面白いものがあるから遊びにおいでよ」と言うので、

何だろうと思って行ってみたら、パソコン(当時はマイコンと呼ばれていましたが)でした。

機種までは記憶にないですが、1981〜2年のことですので、PC-6001だったのでは、と思います。

カセットテープを読み込む機械があって、そこからBASICプログラムをloadしてrunした記憶があります。

「へぇ〜カセットテープって音楽聞く以外に使うんだ。

コマンドってものがあって、こんな風にして使うんだ、何だかよくわからないけどスゴそう・・・」

簡易玉突きゲームのようなもので遊んだのですが、今の感覚では大したものではありません。

とは言え、ゲームというのはゲーセン(ゲームセンターの略)で行うものと思ってましたので、

それが家庭でできるということが、何だかとても新鮮でした。

彼の実家は商売をしていますので、そちらに役立てようと購入したそうですが、

個人の趣味で買うにはまだまだ高価な時代、私は、面白いとは思ったのですが、

買ってみようとまではなりませんでした。

今思えば、これが私の記念すべき「人生の初コンピュータ体験」となりました。

後にコンピュータ技術者になって一生こんなくだらない面白い世界に身を置くことになるとは、

当時高校生の巧少年は知る由もありませんでした。

◆結果論ですが・・・

話題をPC-6001に限定すると、その後いつになるかというと、20代後半まで飛びます。

当時NEC関連の仕事をしていましたので、PC-9801に囲まれた生活をしていましたが、

ある日「古いパソコンを廃棄する」という話しがあり、「欲しければあげますよ」と言われました。

PC-6001とPC-8801だったのですが、東京で六畳一間の部屋を借りて一人暮らししていた私には

「2台はスペース的に無理だな」と思いPC-8801だけにしました(じゃあPC-6001関係ないじゃん!)。

1990年代前半、パソコンは日進月歩の状態で、スペック不足解消のため、

まだ使えないこともないマシンを買い換えることが珍しくなかった時代のことです。

せっかくタダでもらったのですが、メインマシンより性能が劣る実用性の乏しいマシンを使う機会はほとんどなく、

つまりは押し入れで眠ることになる運命でした。その後、邪魔になっていつの間にか廃棄となりました。

完動品かジャンク品か、保存状態はどうか、などいろいろ条件にもよりますが、

欲しいという人がいればいつでも売れる訳で、令和の今ならすぐに廃棄しなくても良かったかなと思います。

当時、ハードオフもなかっただろうし、ヤフオクやメルカリもずっと後からできたものです。

全く使わなくても、多少邪魔でも、大事に保管しておけばよかったなと後悔してます。まぁ結果論ですが。

タダで廃棄したものを今さらまた買おうという気にもなれないですし、私は仮想の世界で頑張るしかないですかね・・・

そのころ職場の先輩で中島さん(仮名)という方がいまして、ケネディ大統領が暗殺された日に生まれたそうです。

なので、年齢は私と2歳しか違わないのですが、中島さん(仮名)は学生時代にマイコンを使い倒したそうで、

就職してからパソコンを習得した私とは10年ほどのキャリアの差がありました。

黎明期の10年というのは実にいろいろな変化があるもので、

当時の私でも古いと感じるほどですが、面白く役に立つ話しをいろいろ聞かせて頂きました。

PC-6001などはほとんど使ったことはないのですが、その頃に得た知識はあります。

今になって改めてあの頃の世界を懐かしく思います。

もう完全に過去のものとなりますが、エミュレータとか使えば、もしかしたら・・・

◆PC-6001・PC-6601エミュレータ

そんな訳で、エミュレータを探してみたのですが、何を使えばいいか迷うくらい、いろいろありました。

個人的には「pc6001v」を使っていますが、どれでも性能的に問題ないのだろうと思います。

問題となるのがROMです。実機から吸い上げるツールはいろいろありますが、肝心の実機がありません。

さすがに、事実上所有した経験がない機種のエミュレータを利用するのは無理かなと思ったのですが、

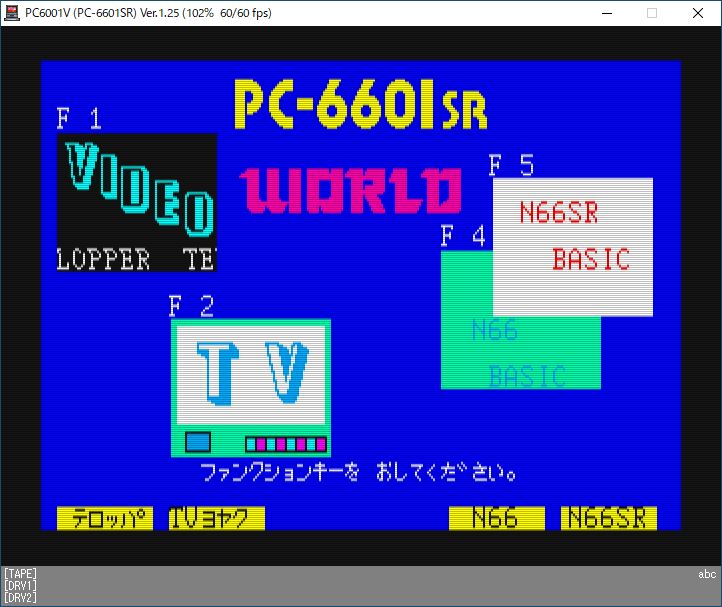

互換ROMという救いの手が存在することがわかりました。試しにダウンロードして動かしてみました。すると

|

無事起動しました。互換ROMの作者自身が「完璧ではない」と言っていますが、

ひとまず環境を持てたことに満足しておきます。

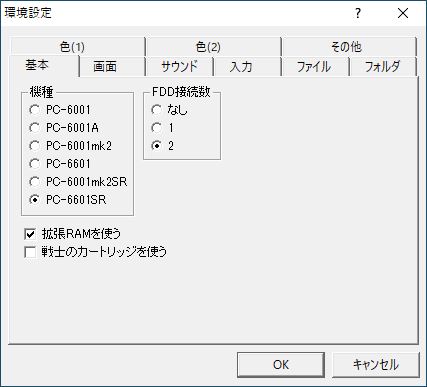

エミュレータを使う場合は、PC-6001とPC-6601を特に区別する必要はないでしょう。

|

設定でいろいろな機種が選べますし、PC-6601SR起動時「F4」を選べば、下位機種のモードを選択して動かせます。

まだ環境ができただけで、やっとスタートラインに立てたばかりです。

現時点ではほとんど書くことはありませんが、いろいろ勉強して使いこなせるようになりたいと思います。

◆嗚呼、ゼッパチ

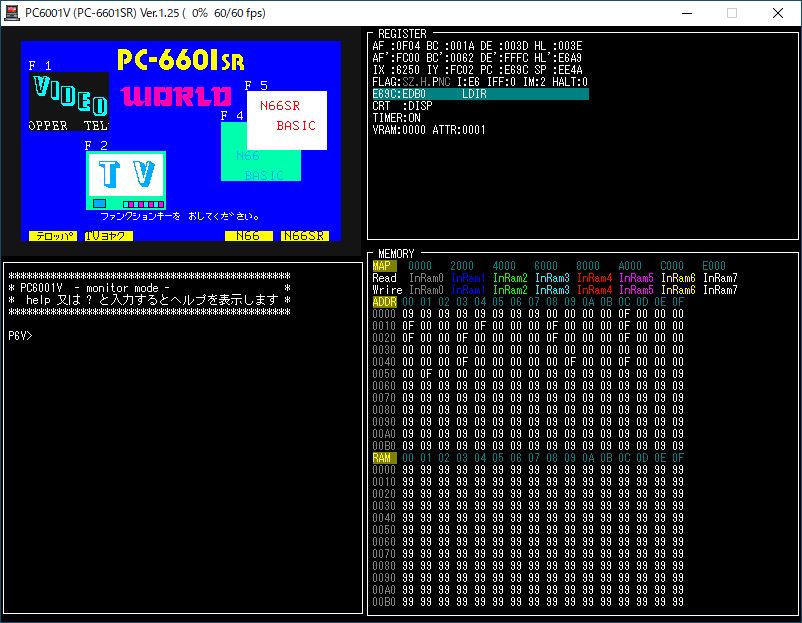

このエミュレータの面白いところは「F6」キーを押せば、レジスタやメモリの16進ダンプが表示されることです。

|

開発者にとってはとても嬉しい機能で、当時のマシンにはデバッグ用のレジスタなどありませんので、

CPUの中身を表示する機能を実装するのは大変で、できたとしてもレスポンスがかなり悪くなるのではと思います。

それに対してエミュレータは、CPUやメモリをアプリ内部の変数として持っているので、

これらの情報を表示するのは比較的簡単なのだろうと想像します。

そういう意味で、仮想ならではの便利機能と言えます。

ちなみに、実機には「F1」〜「F5」しかなく、「F6」はエミュレータ独自のキーアサインです。

この画面からもわかる通り、当時のCPUはZ80互換です。「Z80」は「ゼットハチマル」とは呼ばずに

「ゼッパチ」と略すのがマイコン少年たちの常識だったようです。

私は8086のアセンブラはわかるのですが、Z80は全くわかりません。

前出の中島さん(仮名)が、Z80はNOPが「00」でわかりやすかったのに、8086では「90」になってしまった、

と嘆いていたのを記憶してます。どんな怪しいことをしてたんでしょうね?

2000年〜2010年頃の話しですが(範囲広すぎ!)、テレビの某番組で「カバン屋」さんの話しをしていました。

「カバン屋」といっても、グッチやルイビトンのバッグを売っている訳ではありません(わかってるって?)。

パチンコ台にROMが付いていて、表向きは修理を行っているということになってますが、

実際はROMの中身を書き換えてギャンブル性を高め、それを生業としている人たちのことです。

その時、一瞬ですが画面にZ80のアセンブラのソースが映りました。

懐かしいという感覚と同時に、Z80なんて触ることはないだろうなと思いながら、私はそれを眺めてました。

しかし、エミュレータも充実した現在、これらを駆使すれば可能かも知れません。ちょっと夢が膨らみました。

問題はアセンブルするツールがあるかどうかですね。

これも機会があったらチャレンジしてみようと思います。

戻る